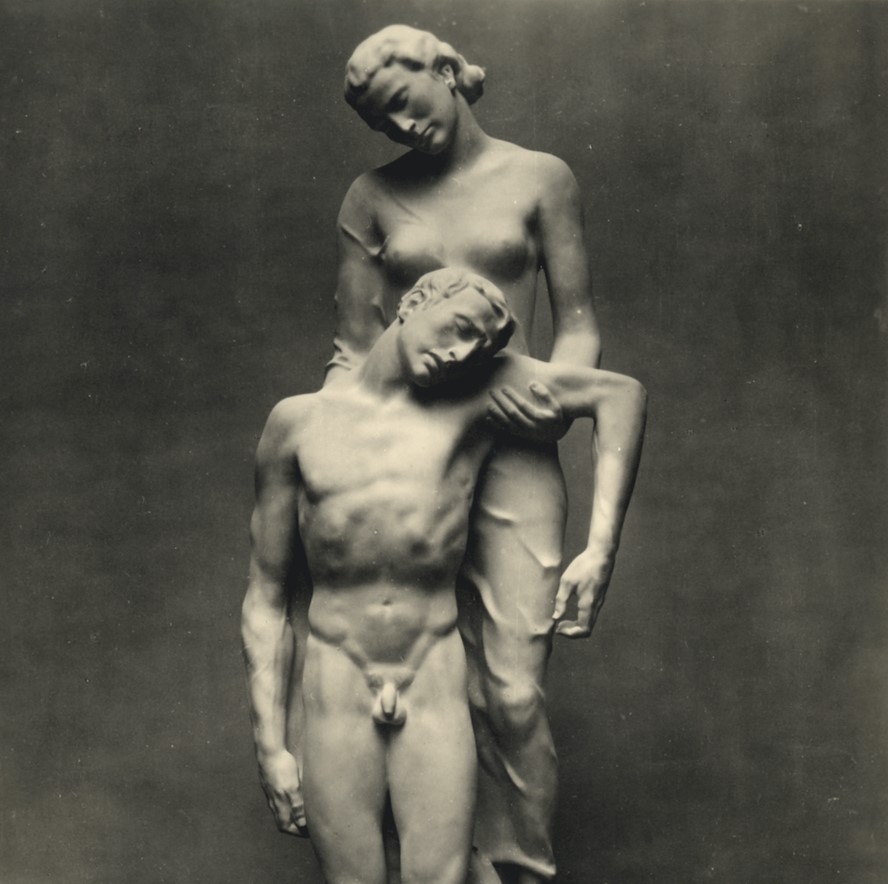

Fritz Ehrler – Joseph Thorak, 1939

Der letzte Flug. abgebildet auf Postkarte der Großen Deutschen Kunstausstellung in München. 1940

Denkmal im Güvenpark, Ankara. 1934/35

Joseph Thorak

1889 Wien – 1952 Bad Endorf

Bevor sich Joseph Thorak der Bildhauerei widmete, begann er 1903 eine Lehre als Töpfer in der Slowakei. Nachdem er nach seinem Abschluss auf Wanderschaft gegangen war, nahm er eine erste Anstellung an der Wienerberger Tonwarenfabrik an. Neben dieser Beschäftigung besuchte er einen Kurs für Berufstätige an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Anton Hanak (1875-1934). 1911 erhielt er mit Hilfe seines Förderers Julius von Schlosser (1866-1938), Direktor des Kunsthistorischen Museums in Wien, einen Studienplatz in der Klasse von Josef Müllner (1879-1968) an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Nach seinem Abschluss bekam er durch Anraten eben diesen Förderers einen Platz als Meisterschüler von Ludwig Manzel (1858-1936) an der Akademie in Berlin. Zur gleichen Zeit trat er der dortigen Secession bei.

Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen fertigte er in den 1920er Jahren vor allem Plastiken aus Wachs. Der große künstlerische Durchbruch wollte sich jedoch nicht recht einstellen, auch wenn Thorak 1928 den Staatspreis der Preußischen Akademie der Künste bekam und sich vermehrt öffentliche Aufträge für seine Monumentalplastiken einfanden. Unter anderem fertigte er gemeinsam mit seinem damaligen Lehrer Anton Hanak ein monumentales Denkmal in Ankara. Nach Hanaks Tod übernahm Clemen Holzmeister (1886-1983) die Leitung dieses Projekts.

Große öffentliche Aufmerksamkeit wurde dem Künstler Anfang der 1930er Jahre zuteil. Die Totenmaske, die er von dem verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg 1934 anfertigte, machte große Schlagzeilen. Dass er den befreundeten Boxer Max Schmeling (1905-2005) in dieser Zeit als Modell für die meisten seiner Bronzeplastiken nahm, unterstützte seinen Erfolg. Unter anderem fertigte er nach dessen Modell den „Faustkämpfer“, der 1936 auf dem Reichsportfeld in Berlin aufgestellt wurde. Mit seinen archaischen und dem antiken Körperideal entsprechenden Plastiken traf er außerdem den Geschmack der herrschenden Regierung in den 1930er Jahren. Er wurde zu einem der gefragtesten Bildhauer des Dritten Reiches. 1937 fertigte er auf Anfragen Hitlers zwei Figurengruppen für den Deutschen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung und war bei fast jeder Großen Deutschen Kunstausstellung vertreten. Ebenso fertigte er zahlreiche Plastiken für wichtige öffentliche Plätze.

Weitere Honorationen erhielt Thorak durch die Übernahme der Leitung einer Meisterklasse an der Akademie der Bildenden Künste in München, sowie den Bau eines eigenen Ateliers auf Staatskosten, in dem er überlebensgroße Skulpturen in voller Höhe fertigen konnte.

1943 drehte Leni Riefenstahl in diesem Atelier einen Kurzdokumentationsfilm mit dem Titel „Joseph Thorak – Werkstatt und Werk“.

Bis Kriegsende blieb er aus dem Kriegsdienst befreit, um sich voll und ganz seiner Kunst widmen zu können. Zudem wurde er auf die Gottbegnadeten-Liste und die Sonderliste der 12 „wichtigsten, unersetzlichen, bildenden“ Künstler gesetzt.

Auch wenn Thorak sich innerhalb des Dritten Reiches einen Namen gemacht hatte und seiner Nähe zur nationalsozialistischen Regierung seinen künstlerischen Erfolg verdankte, wurde er nach Ende des Zweiten Weltkrieges bei jeglichen Entnazifizierungs-Prozessen als „nicht betroffen“ eingestuft und 1948 freigesprochen.

Bis zu seinem Tod 1952 erhielt er weiterhin öffentliche Aufträge und bestückte Ausstellung. Dennoch wurde er den Ruf als „Nazi-Künstler“ nicht mehr komplett los. Dass er nun vermehrt religiöse Motive fertigte, wie viele Künstler, die sich ihren Namen innerhalb des Dritten Reiches gemacht hatten, änderte daran nicht viel.